시리즈의 지난 글에서 Socket API의 개념 및 명세, Java 언어에서 어떻게 객체화가 되었는 지, 실제 JDK 코드 내에서 어떻게 OS 별 시스템 콜을 호출하는 지 까지 직접 소스코드를 분석해 보았습니다.

이번 글을 통해 Socket API를 직접 사용하고, Java Application에서 TCP 통신을 구현해보도록 하겠습니다. 소켓 자체에 대한 개념은 다루지 않으니 지난 글 먼저 보고 오시길 바랍니다.

포스팅에 활용된 전체 소스코드는 아래 링크의 1번 모듈에서 보실 수 있습니다.

TCP Segment와 소켓 버퍼

4계층 통신을 하면 우리가 직접 다루게 될 TCP의 데이터 형태를 살펴보겠습니다.

TCP는 기본적으로 연결지향 통신입니다. 서버사이드에서 accept 로 커넥션을 맺으면 이후 양쪽이 자유롭게 바이트를 주고 받을 수 있습니다.

Socket 클래스는 TCP 프로토콜 상위에서의 제어를 목적으로 합니다.

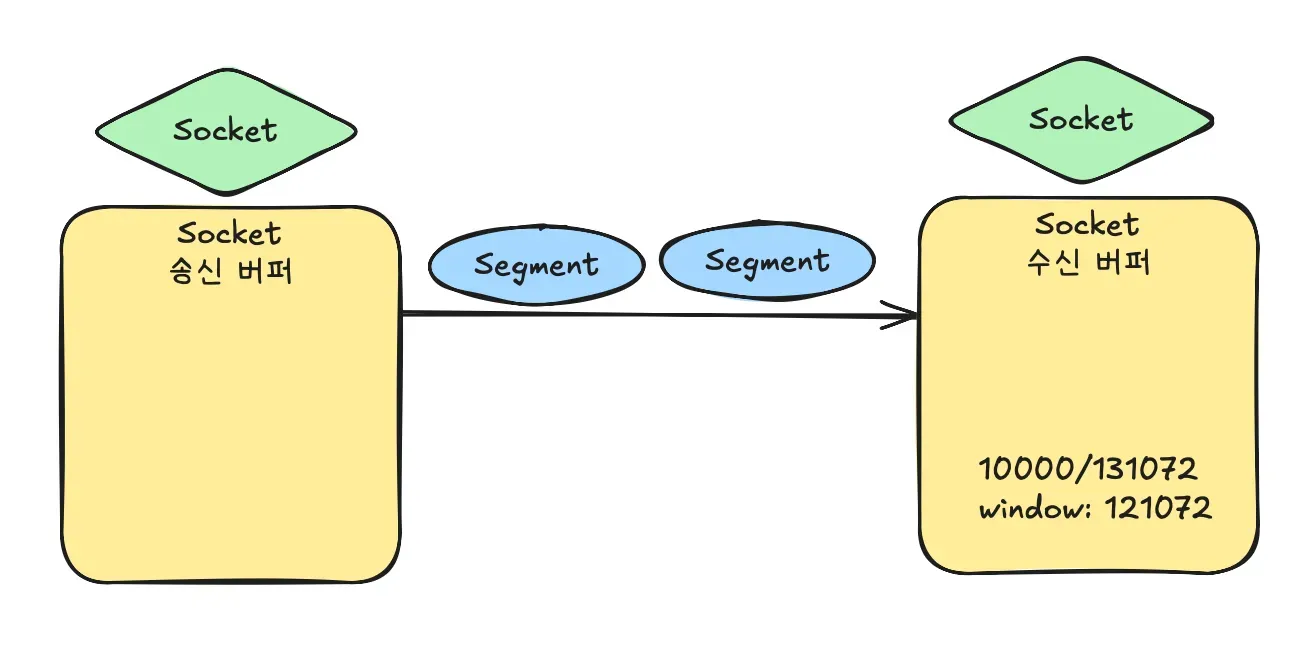

실제 네트워크 계층의 전송 단위는 TCP 세그먼트이지만, 애플리케이션은 이를 직접 다루지 않습니다. 커널 내부의 TCP 스택이 세그먼트를 수신하고 재조립한 뒤, 파일 디스크립터로 식별되는 커널 소켓 구조의 송수신 버퍼에 바이트 단위로 저장합니다.

Java 애플리케이션에서는 이 버퍼를 InputStream/OutputStream 형태의 바이트 스트림으로 접근하므로, 프로그래머는 세그먼트 단위가 아니라 버퍼에 올라간 연속된 바이트 스트림 단위로 데이터를 처리하게 됩니다.

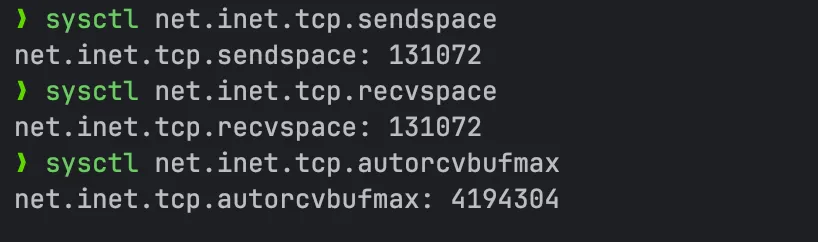

수신/송신 버퍼 사이즈는 OS에 정의되어 있습니다. BSD 명세의 구현체는 버퍼 사이즈 오토 스케일링을 지원해서 recvspace보다 더 큰 버퍼를 동적으로 할당 할 수 있습니다.

패킷 송수신 사례

TCP 클라이언트에서 커넥션을 맺고 9000KB의 바이트를 한번에 보냈을 때를 살펴보며 전체 파이프라인을 보겠습니다.

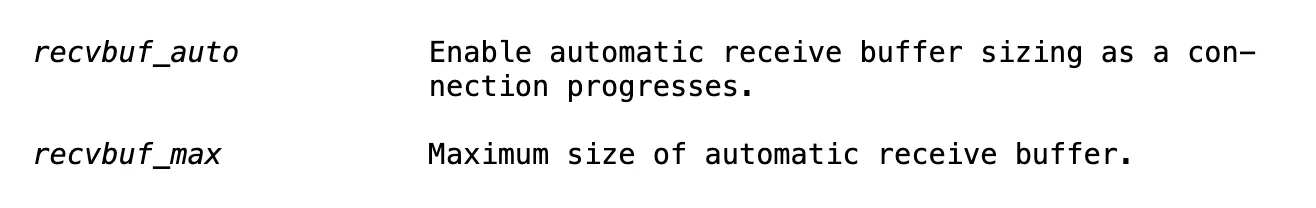

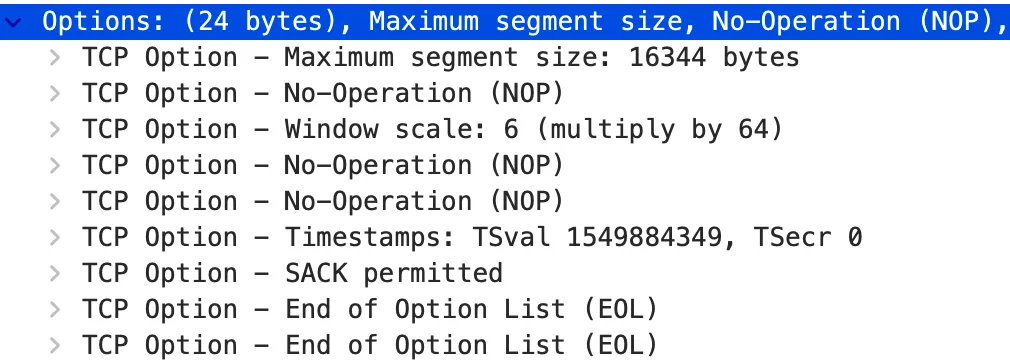

핸드쉐이크를 맺고 TCP 통신을 주고 받는 패킷입니다.

MSS는 16344 바이트입니다. 이를 넘는 데이터를 송신하는 경우 쪼개서 보냅니다.

클라이언트에선 한번에 보낸 요청이지만 4계층 TCP 단에선 그런 개념이나 식별 단위가 존재하지 않습니다. 그저 여러 세그먼트로 분할되어 전송될 뿐이고, 이를 하나의 데이터셋이라고 정의하기 위해선 상위 계층의 프로토콜(HTTP)가 필요하겠습니다.

혹은 순수 TCP로 통신을 하려면 전문통신 이라는 방식을 사용하기도 합니다. 마치 프로토콜 헤더 다루듯 데이터의 길이와 포맷을 고정시켜 의미를 부여합니다.

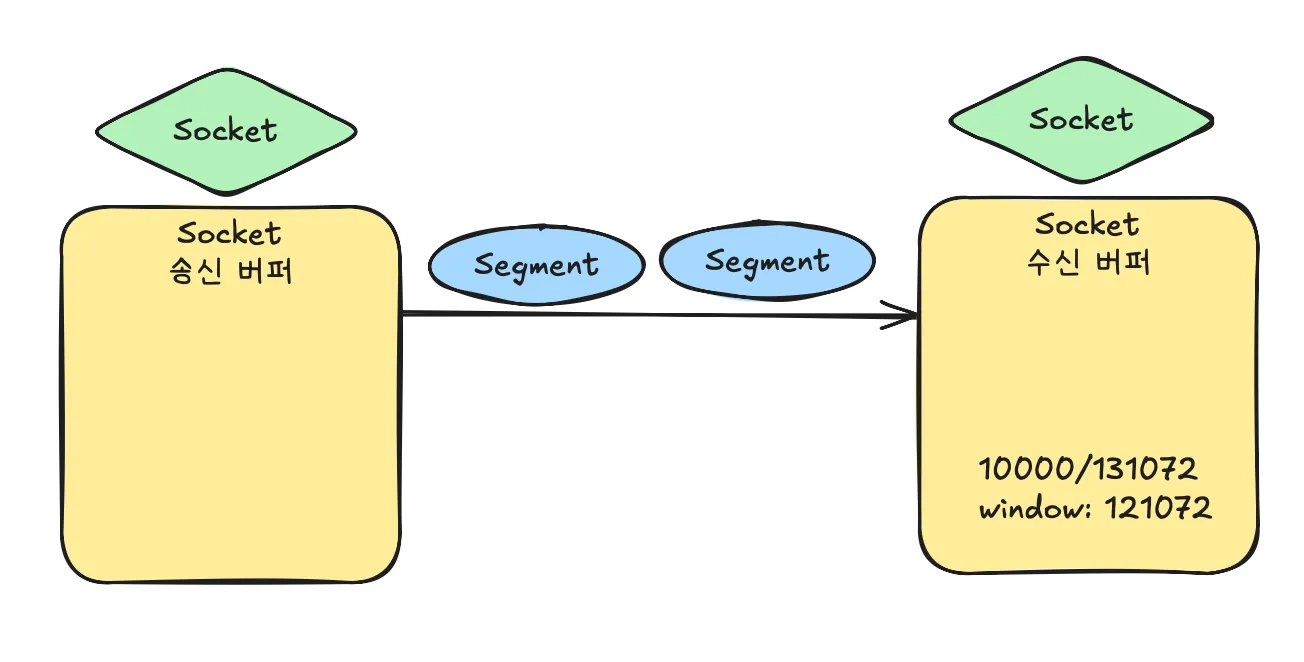

세그먼트와 송수신 버퍼를 대강 도식화해보았습니다.

세그먼트 패킷으 수신되면 데이터가 버퍼에 차곡차곡 적히고, 애플리케이션에서 읽을 때 비워지며 남은 버퍼의 크기를 을 window라는 값으로 광고합니다.

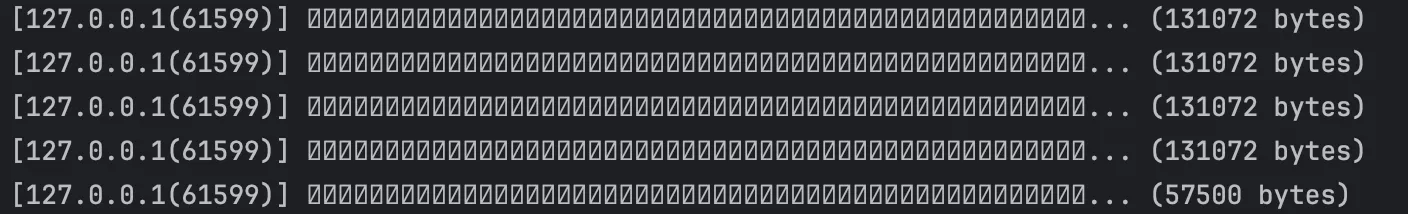

자바 프로그램 서버 측에서 소켓을 읽으며 로그를 찍어보았습니다. recv로 한번에 읽을 사이즈는 애플리케이션 단에서 정할 수 있는데, 무한히 올릴 순 없고 수신버퍼가 cap입니다.

구현

아래와 같은 TCP 서버 애플리케이션을 구현해보겠습니다.

- 리스너 소켓을 열고 요청을 대기

accept()시 클라이언트와의 소켓을 처리할 스레드 제공- 클라이언트의 패킷이 오면 이를 읽고

Hello, World!패킷 전송

리스너 소켓

public class TcpServer implements Server {

@Override

public void start() throws IOException {

try {

serverSocket = new ServerSocket(port);

System.out.println("TCP Server started on port " + port);

while (!Thread.currentThread().isInterrupted()) {

Socket clientSocket = serverSocket.accept();

clientSockets.add(clientSocket);

executorService.submit(() -> handleClient(clientSocket));

}

} finally {

executorService.shutdown();

}

}

}ExecutorService로 스레드 풀을 관리하고, while 루프를 돌며 클라이언트 소켓을 accept 합니다. 지난 글에서 다뤘듯 accept 내부에서 호출하는 시스템콜이 blocking 입니다. 따라서 while을 돌려도 요청이 들어올 때 까지 serverSocket.accept() 에서 스레드는 block되겠죠?

클라이언트로 부터 오는 모든 요청에 대한 처리는 결국 이 소켓을 탑니다. 단일 장애점이 될 수 있어서 이 소켓이 실행되는 스레드는 최대한 얇게 유지해야합니다.

동시에 여러 커넥션이 들어왔을 때 아직 accept() 할 준비가 안되면 OS의 Accept Queue에서 대기합니다.

소켓 핸들러

public class HelloWorldTcpServiceHandler implements ServiceHandler {

public void handle(Socket socket) throws IOException {

@Override

public void handle(Socket socket) throws IOException {

try {

InputStream in = socket.getInputStream();

OutputStream out = socket.getOutputStream();

out.write("Hello, World!".getBytes());

byte[] buffer = new byte[1024 * 128];

int bytesRead;

while ((bytesRead = in.read(buffer)) != -1) {

String content = new String(buffer, 0, bytesRead);

System.out.println("[" + socket.getInetAddress().getHostAddress() +

"(" + socket.getPort() + ")] " +

content + " (" + bytesRead + " bytes)");

out.write("Hello, World!".getBytes());

}

socket.close();

}

}

}accept()된 클라이언트와의 통신부 클래스입니다. Java에선 소켓의 파일 디스크립터 -> In/OutStream으로 연결 흐름을 추상화했었습니다. 따라 실제 통신은 스트림을 읽고 쓰는 과정으로 이루어집니다.

코드를 보면 bytesRead = in.read(buffer) 로 바이트를 읽습니다. 여기서 읽어지는 단위는 읽는 시점에서 소켓 수신 버퍼에 들어있는 값입니다. socket.setReceiveBufferSize() 로 값을 직접 설정할 수 있으나 어차피 JVM에서 추가로 OS의 버퍼 사이즈 기반으로 cap을 하고 있습니다.

이제 이 서버와 실제 통신을 해보겠습니다.

실제 과정 통신 살펴보기

TCP 소켓 클라이언트는 입력한 수에 해당하는 KB를 write합니다.

10KB를 전송해보겠습니다.

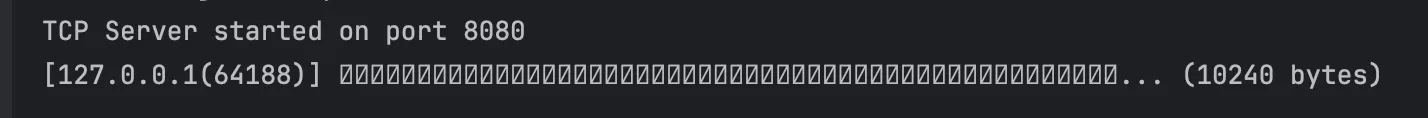

서버 측 로그

클라이언트 측 로그

한번의 read로 클라이언트가 보낸 10240B를 잘 처리하고 있습니다. 제 OS의 버퍼 사이즈는 128KB라서 이를 넘지 않는 데이터는 한번에 읽는 모습입니다.

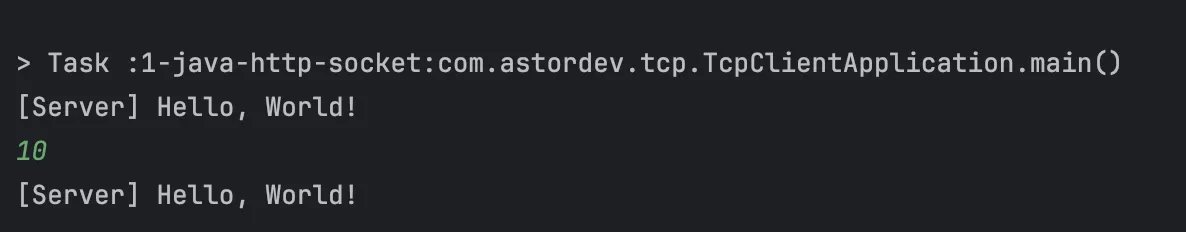

1000KB 전송해보겠습니다.

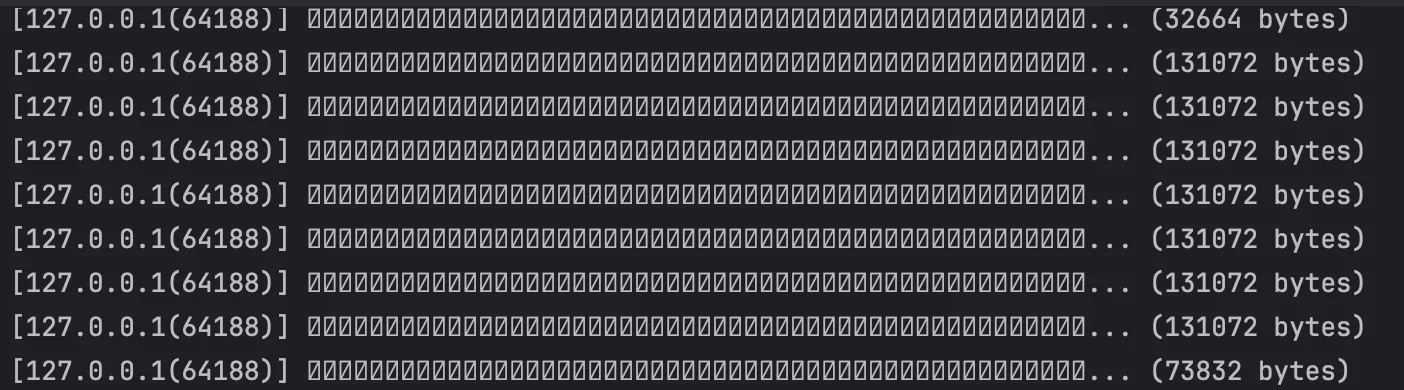

서버 측 로그

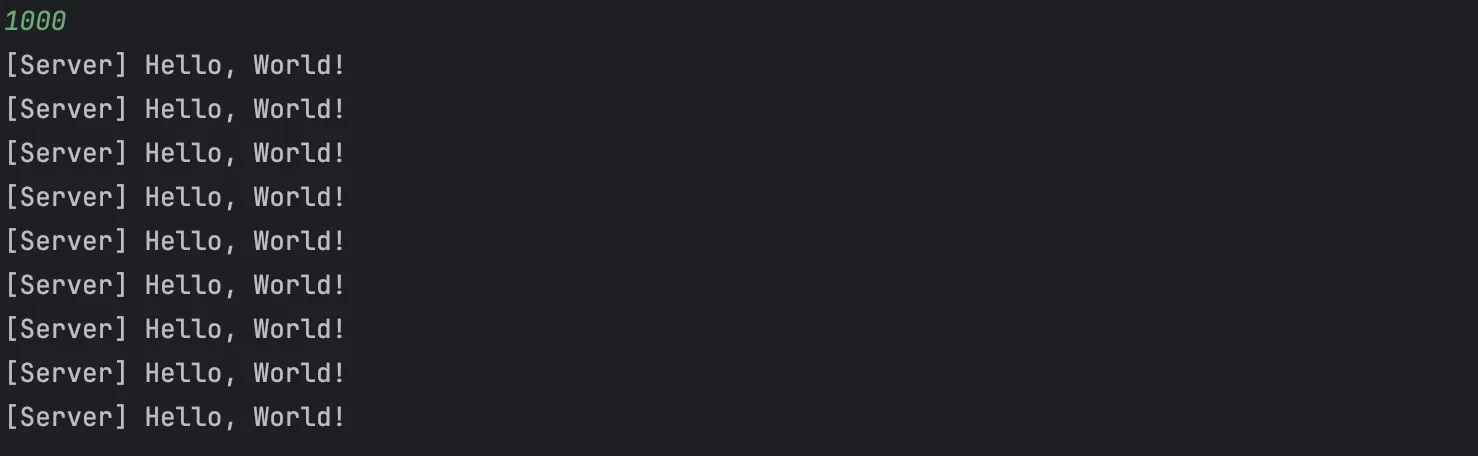

클라이언트 측 로그

클라이언트에서 1000KB에 해당하는 버퍼를 쓰려 하면 송신 버퍼 사이즈만큼 일단 소켓이 들어갑니다. 들어간 값은 커널에서 다시 MSS 사이즈만큼 세그먼트로 쪼개서 TCP 패킷을 보냅니다. 이게 반복되어서 송신이 이루어집니다.

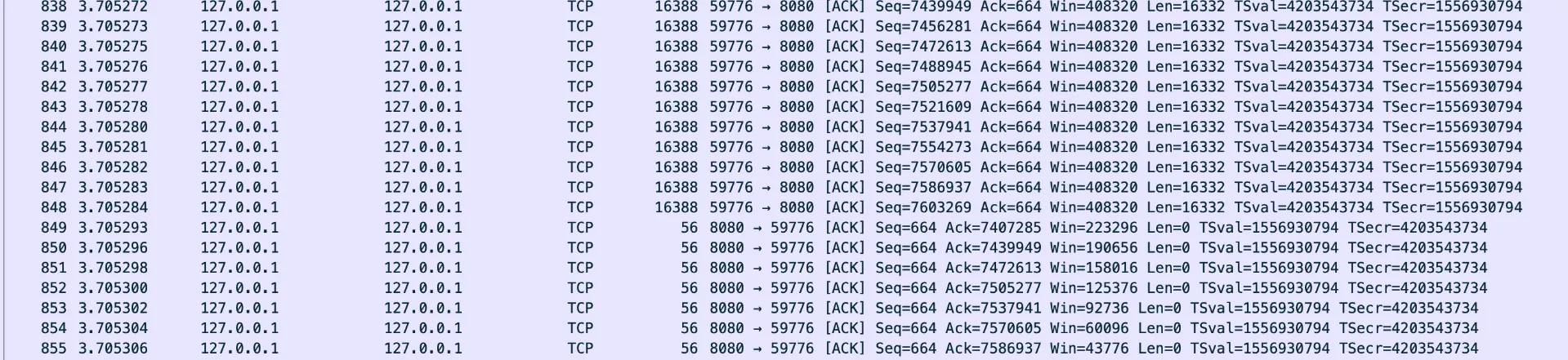

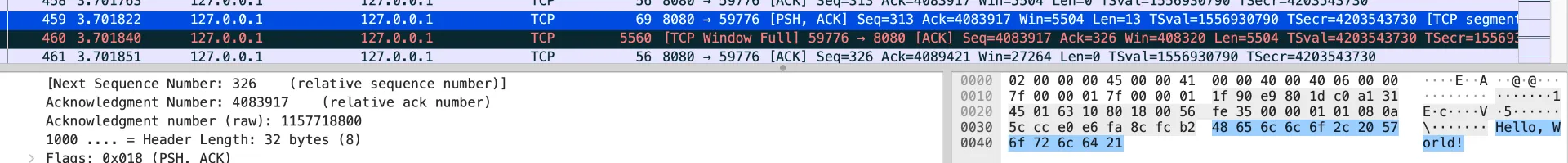

클라이언트(59776) -> 서버(8080) 송신 패킷

서버는 측은 MSS 단위로 들어온 패킷을 수신 버퍼에 적재합니다. in.read(buffer)가 호출 될 때 호출 시점의 버퍼 값을 읽습니다. 읽기 전에 버퍼 가득 차면 Window = 0이여서 클라이언트는 더이상 보내지 않고 서버의 ACK를 기다리며 유량조절을 합니다. TCP가 transmission control protocol인 이유죠.

이후 코드 로직 상 Hello, World! 를 다시 write합니다. 그 후 다시 버퍼를 읽으며 비우겠죠?

서버(8080) -> 클라이언트(59776) 응답 및 윈도우 업데이트

그렇게 동작하는 모습입니다. Hello, World를 보낸 후 버퍼를 다시 읽으니 Win이 늘어난 모습입니다. 다시 클라이언트가 송신 패킷을 보내며 이 과정이 반복됩니다.

이번 글에서 TCP 소켓을 직접 구현하고 통신을 해보면, TCP와 Socket만으로는 애플리케이션이 필요로 하는 의미 있는 데이터 단위를 직접 규정하기 어렵다는 사실을 확인할 수 있습니다. Socket을 사용하면 단순히 버퍼 단위로 바이트를 전달하기 때문에, 애플리케이션 간 통신에서 요구되는 논리적 메시지 단위와는 맞지 않습니다. 따라서 상위 레벨에서 규격화된 PDU를 정의하고 처리할 수 있는 프로토콜, 예를 들어 HTTP와 같은 애플리케이션 계층 프로토콜이 필요합니다.

HTTP는 특별한 OS나 커널 기능을 요구하는 것이 아니라, 소켓으로 전달되는 데이터 위에 규격화된 형식과 의미를 부여하는 방식으로 구현됩니다.

다음 글에서는 HTTP 프로토콜 규격에 맞게 직접 Java 애플리케이션과 소켓 API 위에 구현해보겠습니다.